早期“三八节”定在3月18日,著名共运领袖蔡特金曾说:这是为纪念1871年3月18日法国妇女在巴黎公社起义中的英勇表现。

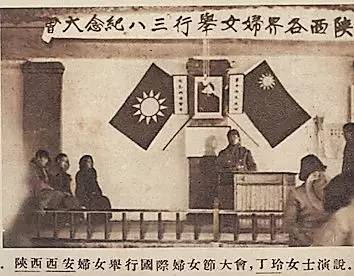

1924年1月,国民党在广州召开第一次代表大会,确立“联俄、联共、扶助农工”,苏联顾问鲍罗廷夫人对国民党当时的妇女部部长何香凝谈起“三八节”,何立刻响应,同年3月8日,广州举办了首次公开庆祝“三八节”活动,从此“三八节”影响不断扩大。

“三八节”是国际劳动妇女节,可当时广州职业妇女仅2百多人,参加活动的却超2千人。可见,“三八节”内核从一开始便被改写,1925年时,该节最终被格式化为这样的语句:“国民革命不成功,中国妇女不能得到初步的解放,全国妇女不参加革命,中国国民革命也不会成功。”

总之,女性的自我价值最终要依附于革命来实现。

越解放便越失去自我

在《三八节有感》中,丁玲对女性解放运动的逻辑产生了深深的怀疑,她无法理解:为什么在革命队伍中,女性依然要以嫁个好丈夫为目标?为什么离婚女性依然受歧视?为什么女性并未摆脱从属地位?为何有了平等的大环境,性别歧视和性别压迫仍无法消除?

丁玲也曾努力将自我融入到时代潮流中去,国统区记者这样描写延安时期的丁玲:“很随便地抽起卷烟来,烟抽得很密,大口地吸进,大口地吐出,似乎有意显示她的豪放气质。”丁玲的朋友陈学昭则多次提到丁玲粗糙的皮肤、矮胖的身材、灰色的军服,说她声音洪亮,女性特征几乎消失了。作家萧军在日记中多次记录了丁玲张口带出的脏字。

然而,丁玲意识到,虽然自己被改造为半男人,获得了形式上的平等,但她的人格并未得到真正的尊重,甚至落入了越解放,便越失去自己的怪圈中。

“五四运动”以降,女性被封为“国民运动中间的劲旅”。1930年12月,鄂豫边特委说:“妇女斗争每一发动,即表现异常积极,时常走上了农民的前线,农民反而落后了。同时也因为这种关系,农民感觉妇女斗争过于激烈,常有不满意的表现,但妇女却还是毫不顾忌的。”女性被时代需要所套牢,但她们真的会从中受益吗?如果结果背叛了她们,她们该怎么办?

《三八节有感》所隐喻的那些问题,其实很难回答。

妇女为何没顶住半边天

在铺天盖地的批判声中,《三八节有感》作为“大毒草”,一度销声匿迹,但丁玲提出的问题却未消失。

1949年后,“妇女能顶半边天”风靡一时,但妇女真的顶住半边天了吗?

不否认,女性地位空前提升,有了更充分的参政议政权,在大中城市中,基本实现了男女同工同酬,可代价是,她们只能屈从于男人制定的标准——她们依然是男人“改造”的对象,物理的裹脚布被拆除了,精神的裹脚布仍存。

到“文革”时,“半边天”有了准入资格,据黄薇《自我与他我——中国的女性与形象(1966—1976)》一书的研究成果,当时只有5种人具有当“半边天”的资格。

其一,“三忠于,四无限”的忠诚女性,如顾阿桃、吴桂贤等。

其二,“敢作敢为”的女红卫兵,如谭厚兰、宋彬彬等。

其三,“一不怕苦,二不怕死”的“铁姑娘”形象,如郭凤莲、黄帅等。

其四,永远“扎根”农村的女知青形象,如邢燕子、侯隽等。